Hace poco comentaba con una docente a la que respeto por su trayectoria, una entrevista que había leído a Alvin Toffler, autor de libros como El shock del futuro, La tercera ola, El cambio de poder y La revolución de la riqueza y hombre de consulta de los distintos presidentes norteamericanos.

Toffler sostiene que la humanidad encara su tercer capítulo.

El primero fue el pasaje de la civilización nómade a la agraria.

La segunda ola fue la Revolución Industrial y la sociedad de masas, la burocracia y las corporaciones.

Y la tercera es la que se desarrolla ante nuestros ojos, con el nacimiento de una sociedad postindustrial.

Un parto que, claro está, no es homogéneo ni simultáneo alrededor del planeta. O, como prefiere decir él, "el cambio no es lineal; puede ir hacia atrás, hacia adelante o hacia los costados", pero para el que será necesario revolucionar el sistema educativo.

Hace un tiempo dijo Toffler en un reportaje:

–¿Qué deberían hacer aquellas naciones (como Argentina) que aún fluctúan entre la segunda y la tercera ola?

–¿Qué deberían hacer aquellas naciones (como Argentina) que aún fluctúan entre la segunda y la tercera ola?

–Un punto importante sería eliminar todos los sistemas educativos que preparan a los chicos para trabajar en modelos industriales o de factorías.

-¿Cómo es eso?

-Nuestros sistemas educativos hoy simulan el modelo de las fábricas, en las que los chicos siguen un horario fijo de ingreso y salida, y una rutina al estilo de un trabajo cualquiera, lo que estuvo bien mientras duró la sociedad de masas. Preparamos a los chicos para trabajos que, en su esencia, serán una suerte de línea de ensamblaje aun cuando esos empleos resultarán cada vez más escasos, y no avanzamos hacia una economía basada en el conocimiento individual.

-¿Qué debería hacerse?

-Es necesario transformar este sistema masivo de educación, algo que será extremadamente difícil de lograr.

-¿Por qué?

-¿Por qué?

-Es obvio que los sindicatos de profesores se resistirán a estos cambios porque de manera comprensible buscarán proteger sus puestos de trabajo, pero aun así debe darse un replanteo radical de la educación. ¿Cómo se combina lo que hoy aprenden los chicos en la escuela con lo que aprenden en internet o en la calle? El punto es que el modelo en que se mueven es injusto para los chicos. Preparan a los chicos para ayer, no para mañana.

-¿Cómo sería esa escuela del mañana?

-Muy distinta de las actuales. Para empezar, porque debería funcionar las 24 horas del día, ofrecer un servicio adaptado a las necesidades y los intereses de cada alumno y de las empresas, y con un currículo interdisciplinario no sólo en cuanto contenidos, sino también por sus exponentes.

-¿Cómo sería eso?

-La pregunta sería por qué las clases deberían darlas sólo los maestros en lugar de hacerlo también todos aquellos que tengan algo para dar. A su vez los maestros no debieran sólo perfeccionarse entre ellos sino que deberían pasar parte de su tiempo en el mundo real, el del trabajo, el de las empresas.

-¿En qué piensa, en concreto?

-¿Por qué no sumar a las aulas a quienes sin ser maestros, pueden ofrecerles otras perspectivas de aprendizaje a los chicos? ¿Por qué no sentarlos durante media hora, una hora o lo que fuere con un piloto de avión? ¿O con un cocinero, un empleado de oficina o un empresario? Que se genere un ida y vuelta: Que los alumnos puedan preguntarles: ¿qué haces? ¿Cómo es tu vida diaria? Y, más relevante aún, ¿cómo introducir a los estudiantes al mundo actual, a la vanguardia de la tecnología de la información, cuando los maestros conocen tanto o menos de ellas que los alumnos?

>>>>

Hasta aquí Toffler.

Veamos ahora lo que dice Ray Hammond, un británico que lleva un cuarto de siglo explorando el futuro y que esta vez ha hecho sus proyecciones para las próximas dos décadas por encargo de la industria europea del plástico. Las ha reunido en el libro ''''El mundo en 2030'''' (Editorial Yago) que anticipa una nueva y fascinante realidad con una aceleración exponencial de avances médicos, tecnológicos, energéticos y en las comunicaciones.

Hammond se pregunta:¿Cuántos ordenadores y móviles teníamos hace 20 años y qué uso les dábamos? ¿Soñamos con Internet como lo conocemos ahora? ¿Con descifrar el genoma humano o la clonación de animales?

En veinte años hemos visto grandes cambios. Pero son menores respecto a lo que se viene. Y no estamos educando a los chicos para ese mundo.

El sostiene que en el 2.030, un chico que hoy entra a la escuela con 6 años, estará egresando como profesional. Y se encontrará con un mundo súper-comunicado que avanzará en dos décadas mucho más que en el último siglo. La ''''web súper-combinada'''' que imperará en el mundo será al menos cien veces más poderosa y barata que la que hoy conocemos. Será el principio del verdadero ''''cerebro global'''' -también del Gran Hermano total- a través de interconexiones neuronales e interfaces biodigitales que ordenarán un mundo plena y permanentemente interconectado.

>>>

Dejamos a Toffler y a Hamond.

La respuesta de la amiga docente fue textualmente la siguiente:

-Eso es pura fantasía y lo que importa es la experiencia del docente aunque no sepa computación. Nunca se podrá suplantar al docente al frente del aula.

Estaba por contestarle qué pasa cuando hay clases con 40 o 50 chicos, con la falta de edificios, con la ausencia de actualizaciones… pero advierto a esta altura de la vida que no tiene sentido. Hay gente que entiende lo que está ocurriendo y gente que no lo entiende. Y también gente que entiende pero no quiere cambiar porque teme perder lo que tiene o por conveniencia.

Hoy el sistema educativo exhibe: exigencia moderada, disciplina lábil, clases aburridas, docentes mal pagos y paso automático de la enseñanza media a la universidad.

Son pocos los que aceptan de buen grado un diagnóstico no complaciente.

De nada vale que uno argumente que no debe ser muy bueno el sistema porque la OCDE –-que evalúa a alumnos de 15 años a través de pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencias— tiene ubicada a la Argentina en el 52° lugar, dentro de una lista de 57 naciones.

>>>

Si hablo con universitarios la respuesta no es mejor.

Cuando explico que el Centro de Información y Documentación de España (CINDOC), siguiendo principios fijados por la UNESCO, elaboró el ranking de las principales universidades del mundo, analizando universidad por universidad, con criterio estadístico. Me responden:

-No hay método exacto para comparar universidades representativas de culturas, regiones e idiomas diferentes.

Tienen razón. No hay método exacto. Pero las mediciones se realizan en base a una serie de parámetros que si son válidos como las investigaciones que realiza cada universidad, las publicaciones que los investigadores hacen en publicaciones internacionales, los libros que han escrito los docentes, los contactos que mantienen con las empresas de cada país…

En lugar de negar una realidad, al menos preguntémonos si estamos haciendo todo bien. Ha sido tan minucioso el estudio que en él figuran las mejores tres mil universidades del mundo.

- ¿Está

-No, no está.

-¿Está

-Tampoco figura.

-¿Hay alguna universidad argentina?

-Sí, hay nueve universidades argentinas. De ellas, ocho son estatales y sólo una privada.

¿Quiere saber qué puestos ocupan?

>En el puesto 377 –sexto en América Latina- figura

>En el lugar 828 –vigésimo entre los países latinoamericanos- aparece

>En el puesto 1.640 – que corresponde al 59 de América Latina- está la Universidad Nacional de Córdoba.

Las otras vienen más atrás.

>>>

El problema es grave.

Le transcribo un artículo del ex embajador argentino en Brasil Alieto Guadagni:

“Veamos nuestra realidad universitaria comparándola con otra nación, desde ya que no elegiremos ni Japón, Australia, Reino Unido, Holanda o Suecia, sino a nuestro socio en el Mercosur.

# Anualmente se gradúan en Brasil más de 800.000 universitarios mientras nosotros apenas graduamos 95.000, claro que ellos son 192 millones de habitantes y nosotros apenas 40, pero ellos gradúan 4,2 profesionales cada 1000 habitantes y nosotros apenas 2,4.

# Hay una enorme diferencia, por eso uno se puede preguntar porque Brasil gradúa 8,4 veces más universitarios que nosotros cuando tienen apenas 3,5 veces más estudiantes. La respuesta es obvia, las cifras de Brasil son las normales en la mayoría de los países, desde Japón, China, Francia, a México y Chile, las que están a contramano son las nuestras.

# Nuestro sistema universitario maximiza la cantidad de estudiantes pero minimiza la cantidad de graduados, particularmente en las carreras científicas y tecnológicas ya que nuestra matricula sigue anclada en el siglo XIX sin ingenieros, físicos, químicos, matemáticos, agrónomos, es decir sin profesionales para el mundo moderno de la producción. Brasil gradúa en el ciclo normal de las carreras al 63 por ciento de los ingresantes, nosotros apenas 26.

# Estas cifras asombran y nos deberían preocupar ya que indican que estamos frente a un serio problema. Mientras en Brasil hay 6,3 estudiantes por cada graduado en nuestras Universidades estatales hay nada menos que 20 y en algunas como Salta 84, lo cual multiplica el costo que el país afronta, recordemos que este costo es soportado por la mayoría pobre que no asiste ni asistirá a la Universidad, por la simple razón que no concluye la escuela secundaria”.

Hasta aquí el informe de Guadagni.

>>>

La lucha por los mercados profesionales ya ha comenzado.

Las corporaciones, en cada lugar, se defienden como pueden.

Por ejemplo, exigiendo la firma de un profesional local para cualquier trámite.

Durante un tiempo esto puede ser efectivo.

Pero es de suponer que a la larga hay un hecho que tiene mucho peso: el satélite no reconoce límites, aduanas ni fronteras.

Igual que un televisor o un automóvil se puede decir argentino porque solamente se arma acá aunque las partes vengan de otros países, las firmas podrán ser locales pero los conocimientos vendrán de afuera.

Debemos insistir en la necesidad de que nuestras universidades en particular y nuestra educación en general busquen la excelencia y rompan su aislamiento.

No sólo tenemos que formar buenos profesionales sino enseñarles a competir en un mundo que cada día se globaliza más.

No sólo tenemos que ser receptores de conocimientos sino también propaladores.

Si esto no lo entienden nuestras universidades, si piensan que deben cerrarse cada día más en sí mismas y aislarse del contexto, corren un grave riesgo: la teleeducación, también es una realidad en creciente desarrollo…

>>>

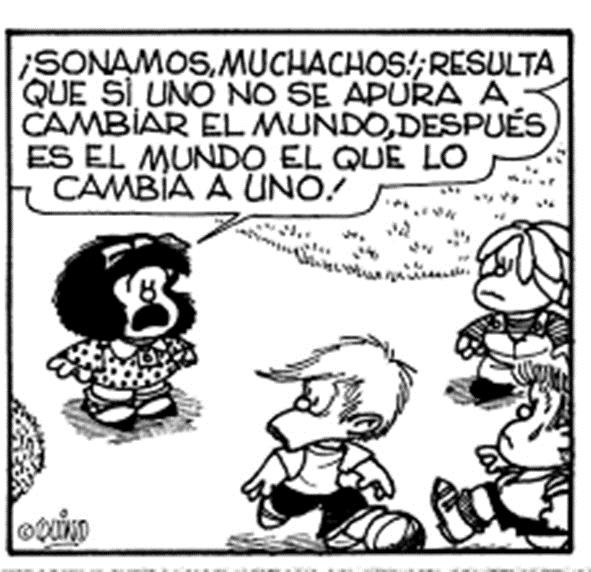

Reitero, es difícil hablar de estos temas. No hay posibilidad de debate ante respuestas contundentes:

-Ese es el discurso de la derecha, de los que no entienden cómo somos. Dejá de pensar en cosas que nunca pasarán. El mundo está bien como está.

Por más que explique que no tomen mis conceptos como verdad única pero que al menos lo agreguen a una mesa de debate, leo en sus caras la misma expresión:

-Este pelotudo cree que se las sabe todas. ¡Nos va a enseñar a nosotros!